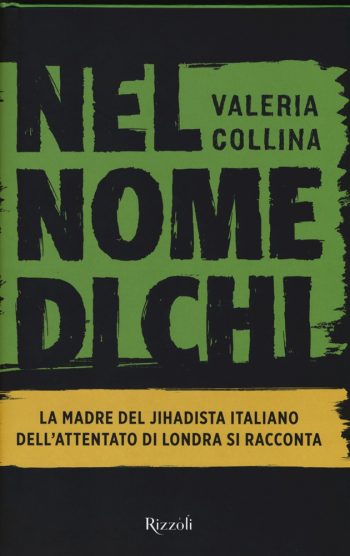

“La morte di mio figlio l’ho accettata. Quello che ha fatto, no”. Valeria Collina, bolognese, è la mamma di Youssef Zaghba, uno dei terroristi dell’attentato del London Bridge avvenuto in giugno. Attacco nel quale hanno perso la vita otto persone, oltre ai tre attentatori. Da due anni e mezzo Valeria, convertita all’Islam da una vita, abita a Fagnano, nel comune di Valsamoggia, dove è tornata dopo aver vissuto per vent’anni in Marocco, Paese d’origine di suo marito. Insieme al giornalista Brahim Maarad ha scritto “Nel nome di chi” (Rizzoli) dove racconta la propria storia, compresa l’impotenza di cogliere alcuni segnali nel figlio senza poterne fermare il “lavaggio del cervello”.

“La morte di mio figlio l’ho accettata. Quello che ha fatto, no”. Valeria Collina, bolognese, è la mamma di Youssef Zaghba, uno dei terroristi dell’attentato del London Bridge avvenuto in giugno. Attacco nel quale hanno perso la vita otto persone, oltre ai tre attentatori. Da due anni e mezzo Valeria, convertita all’Islam da una vita, abita a Fagnano, nel comune di Valsamoggia, dove è tornata dopo aver vissuto per vent’anni in Marocco, Paese d’origine di suo marito. Insieme al giornalista Brahim Maarad ha scritto “Nel nome di chi” (Rizzoli) dove racconta la propria storia, compresa l’impotenza di cogliere alcuni segnali nel figlio senza poterne fermare il “lavaggio del cervello”.

Valeria, davanti a quale mastodontico dolore si è trovata davanti, sei mesi fa?

“Perdere un figlio che ha ucciso delle persone è un dolore gigantesco e difficile da spiegare. Io l’ho trasformato subito in una grandissima energia e credo che questo mi abbia salvato. Di certe cose, forse, non mi rendo ancora conto. Certo è che credo che Youssef fosse davvero convinto di essere un martire. Non che questa sia una bella cosa”.

Come genitore qual è il suo maggiore rimorso?

“Come madre io mi rimprovero, in generale, di non aver dato a mio figlio la possibilità di mettere in discussione la propria fede islamica, per paura che se ne allontanasse. Ho sempre temuto, sbagliando, che se avesse avuto dubbi rispetto alla propria religione, l’avrebbe abbandonata. Io sono cresciuta con genitori ben più liberi, ho avuto la possibilità di convertirmi senza problemi. Con i miei figli non l’ho fatto, ottenendo oltretutto risultati opposti. La mia figlia maggiore, che ha 25 anni, si professa atea”.

Di che cosa si era accorta, che sarebbe stato bene interpretare meglio?

“Quando ancora vivevamo in Marocco mio figlio aveva preso a progettare di trasferirsi in Siria, diceva che lì c’era lavoro e si sarebbe fatto una famiglia. Quando capitava di vedere bambini armati, video dell’Isis o scene di violenza lui rispondeva che non era lì il senso del Califfato, che quello era solo marketing. Parlava di un Islam puro, della Sharia. Io quando potevo controbattevo ma lui mi accusava di non avere una fede giusta, di interpretare in modo metaforico e non letterale certi precetti del Corano. Fino a quando siamo venuti in Italia e sono arrivati a casa quelli della Digos perché Youssef era stato fermato all’aeroporto di Bologna: lì ho chiesto di poter avere uno psicologo e ho fatto appello alla comunità islamica affinché mi mettessero a disposizione dei teologi per mio figlio. Niente da fare: sono stata isolata, sono rimasta sola. Anche dopo l’attentato, la sensazione che ho provato è stata quella di essere considerata responsabile del terrorismo mondiale. Youssef era mio figlio, certo. Ma aveva anche un padre, faceva parte di una comunità. Ecco, l’aiuto di cui avrei avuto bisogno non l’ho affatto trovato”.

Hanno scritto che nel 2001, a cinque anni, suo figlio disegnò l’attentato alle Torri gemelle. Oggi come lo vede, quel fatto?

“Era troppo piccolo Youssef perché quell’episodio possa significare qualcosa. Non avevamo mai avuto la televisione, prima di allora. La tv entrò in casa nostra con quelle immagini e credo che lui ne rimase semplicemente turbato”.

Come vive oggi?

“Mio marito è rimasto in Marocco, viene a trovarmi ogni quattro mesi. Io ho ripreso l’Università, studio Antropologia. Sento forte dentro di me il bisogno di approfondire, di capire. Studiare mi serve a dotarmi degli strumenti giusti. Sto iniziando un progetto sulle donne islamiche del mio territorio insieme a una docente dell’Alma Mater, sto allacciando rapporti con il mondo cattolico attraverso un monaco che stimo molto. Non è facile vivere con l’etichetta della madre del terrorista appiccicata addosso, non è facile dover spiegare anche all’interno della mia famiglia che Islam non è sinonimo di terrorismo”.

In questo articolo ci sono 0 commenti

Commenta